Hamburg Die Opfer des Mörders Fritz Honka: Wer waren die Frauen?

Vier Frauen hat Fritz Honka in den 70ern in Hamburg auf bestialische Weise umgebracht. Über die Opfer war lange nur sehr wenig bekannt. Die Historikerin Frauke Steinhäuser hat ihre Biografien recherchiert.

"Ich wusste nicht den Namen dieser Frau", sagt Fritz Honka 1975 nach seiner Festnahme zu den ermittelnden Kriminalbeamten über eins seiner Opfer. Womöglich weiß er keinen einzigen Namen der vier Frauen mehr, die er ab 1970 getötet hat. Oder er hat sie schlicht vergessen. Ihre Namen sind Gertraud Bräuer, Anna Beuschel, Frieda Roblick und Ruth Schult. Über die Opfer des Frauenmörders ist lange nur sehr wenig bekannt gewesen. Schon in den 1970er-Jahren sind sie in der Gesellschaft als ältere, mittellose Prostituierte quasi abgetaucht. Sie verschwinden und tauchen nicht wieder auf - und werden nur selten vermisst.

Die Historikerin Frauke Steinhäuser hat sich mit den Werdegängen der vier Frauen befasst und ihre Biografien intensiv recherchiert. Nachzulesen sind die Ergebnisse in der 2025 erschienenen Broschüre "Getötet, weil sie Frauen waren" - 50 Jahre nachdem die Todesfälle ans Licht gekommen sind.

Leichen 1975 zufällig bei Löscharbeiten entdeckt

Der Zufall hilft damals dabei mit: Ein Brand in der Wohnung unter seiner eigenen enthüllt am 17. Juli 1975 das schreckliche Geheimnis von Fritz Honka. Kräfte von Feuerwehr und Polizei entdecken auf der Suche nach Glutnestern Leichenteile in Honkas Wohnung. Am Ende finden sie verweste und mumifizierte Körperteile von insgesamt vier Frauen in den Dachnischen und auf dem Dachboden.

Deal: Wohnen gegen Sex

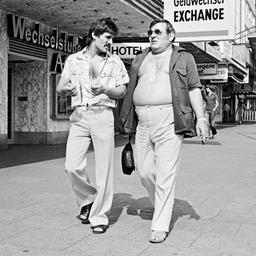

Honka, eine gescheiterte Existenz, hat sich einsame Frauen ausgesucht, die als Prostituierte auf dem Kiez arbeiten. Schon für wenig Geld gibt es Sex für Honka, dessen Gesicht nach einem Unfall deformiert ist. Außerdem schielt er. Seine Chancen beim weiblichen Geschlecht sind daher insgesamt nicht gut. Honka bietet den Frauen an, in seine Wohnung mitzukommen: zum Trinken, Übernachten und für mehr. Er hat Frauke Steinhäuser zufolge die Vorstellung gehabt, dass die Prostituierten ihm nun sexuell zu Diensten sein müssen - jederzeit und egal, was er von ihnen will. Schwere Alkoholprobleme spielen auf beiden Seiten eine Rolle.

Im Hamburger Polizeimuseum sind Tatortskizzen und Fotos der Bekleidung der Opfer ausgestellt.

Gertraud Bräuer: Friseurin, modebewusst, alkoholkrank

Honkas erstes Opfer ist die damals 42-jährige Gertraud Bräuer. Sie ist am 30. Oktober 1928 in Großenhain in Sachsen geboren worden. Ihre Eltern lassen sich scheiden, auch die zweite Ehe ihrer Mutter scheitert. Bräuer ist groß, schlank, blond und modebewusst. Sie ist gelernte Friseurin. Warum sie ihren Geburtsort verlassen hat, ist laut Steinhäuser nicht bekannt. Unklar ist auch, warum sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeitet, sondern sexuelle Dienstleistungen anbietet. "1948 zieht Gertraud Bräuer, die sich nur noch Susi nennen lässt, offenbar nach Hamburg", heißt es in der Broschüre. Sie wechselt ihre Aufenthaltsorte in Deutschland mehrfach, lebt in den 1950er-Jahren wieder in der Hansestadt. Sie kommt zunächst in einem Wohnschiff unter, wenig später in einem Behelfsheim in Waltershof. Mit Anfang 30 muss sich Bräuer laut Steinhäuser einer schweren Unterleibsoperation unterziehen, in deren Folge sie keine Kinder mehr bekommen kann.

Gertraud Bräuer bezeichnete sich selbst als "Trunkenbold Susi".

Bräuer lernt einen Polen kennen, der ihr 1965 Geld leiht, damit sie das Behelfsheim übernehmen kann. Die beiden sprechen von Heirat. "Doch dann verkauft Gertraud Bräuer plötzlich ohne Wissen ihres Verlobten das Häuschen und verlässt Hamburg Richtung Rheinland", so die Infos in der Broschüre. Mitte 1966 kehrt sie nach Hamburg zurück. Bräuer ist alkoholkrank, verdient weiterhin Geld mit Sexarbeit und übernachtet in Lokalen auf St. Pauli oder darf gegen Sex bei Männern unterkommen. Manchmal führt sie ihnen auch den Haushalt, verschwindet aber nach kurzer Zeit wortlos, wobei sie Geld oder Kleidung mitgehen lässt. Mindestens zweimal wird sie wegen Diebstahls, Betrugs und Unterschlagung zu Haftstrafen von mehreren Monaten verurteilt.

Ihr Haar hat sie bis auf 3 Zentimeter abgeschnitten und trägt nur noch eine schwarze, später eine blonde Perücke. Eine Narbe unter dem linken Auge ist die Folge eines Autounfalls. Mit trauriger Selbstironie unterschreibt sie einmal eine Postkarte an Bekannte mit 'Euer Trunkenbold Susi'."

— Historikerin Frauke Steinhäuser über Gertraud Bräuer

Bräuer geht Anfang Dezember 1970 mit einer Frau mit, die seit ein paar Wochen bei Honka lebt. Dort, in der Zeißstraße 74 in Hamburg-Ottensen, betrinken sie sich gemeinsam. Einem "Dreier" verweigert sich Bräuer. Irgendwann schläft Honkas Freundin alkoholisiert ein. Nun will Honka Sex mit Bräuer. Als sie sich wehrt, vergewaltigt er sie und stranguliert sie mit einer Gardine. Am 2. November 1971 werden Bräuers abgetrennter Kopf und weitere Leichenteile auf einer Brachfläche in der Nähe seines Hauses entdeckt. Die Polizei findet aber keine Anhaltspunkte zum Täter. Den Rumpf hat Honka in seiner Wohnung versteckt.

Anna Beuschel: Ex-KZ-Häftling, krank, kinderlieb

Nach dem Mord an Bräuer dauert es vier Jahre, bis Honka das nächste Mal tötet. 1974 bringt er die 54 Jahre alte Anna Beuschel um. Sie ist am 8. Oktober 1919 in Aschersleben (heutiges Sachsen-Anhalt) unter dem Namen Anna Lina Hahn, genannt Anni, geboren worden. Den Recherchen von Historikerin Steinhäuser zufolge wird sie von den Nationalsozialisten als "asozial" stigmatisiert. Darunter fallen oft mittellose Frauen mit geringer Schulbildung, ohne Beruf und die sozial unangepasst lebten. Gemeint sind damit auch Prostituierte. "Am 1. August 1942 deportiert die Kriminalpolizei die inzwischen 32-jährige Anna Hahn in das Frauen-KZ Ravensbrück in Brandenburg. Dort muss sie den schwarzen Winkel der 'Asozialen' tragen und in der SS-Schneiderei Zwangsarbeit leisten", liest man in der Broschüre von Steinhäuser. Offenbar ist Hahn auch im KZ Auschwitz inhaftiert gewesen. Darauf deutet die Tätowierung einer Häftlingsnummer hin, die sie später entfernen lässt.

Anna Beuschel brach immer wieder aus ihrem Leben aus, es zog sie nach St. Pauli.

Nach dem Krieg lernt sie einen US-Soldaten kennen, wird schwanger. Der Vater nimmt die Zwillinge jedoch mit in die USA, sie haben keinen Kontakt zur Mutter. Gesundheitlich geht es Anna Hahn nicht gut: Infolge einer Ohroperation im KZ "leidet sie [...] unter starken Kopfschmerzen. Hinzu kommen immer wieder epileptische Anfälle. 1968 muss sie sich in Hamburg einer schweren Magenoperation unterziehen", berichtet Steinhäuser. Hahn arbeitet als Prostituierte, sie geht pflichtbewusst zu den vorgeschriebenen Kontrolluntersuchungen. 1969 lernt sie den 17 Jahre jüngeren Arbeiter Thomas Beuschel kennen, das Paar heiratet 1971. Sie heißt nun Beuschel, ihr Leben scheint einen festen Rahmen zu bekommen. "Doch diesen scheint sie auf Dauer nicht ertragen zu können. Immer wieder bricht sie aus und fährt nach St. Pauli. Manchmal zieht sie tagelang durch die Lokale und trinkt", erfährt man aus Steinhäusers Recherchen.

Ihr Mann sucht sie, um sie wieder nach Hause zu holen. War sie betrunken, sagt er später einmal, verlor sie jede Kontrolle über sich. Nüchtern sei sie dagegen der netteste Mensch gewesen und so kinderlieb, dass die Nachbar:innen ihr ihre Kinder anvertrauten."

— Historikerin Frauke Steinhäuser über Anna Beuschel

Anfang September 1974 lernt Anna Beuschel in einem Lokal auf St. Pauli Fritz Honka kennen. Er nimmt sie mit in seine Wohnung. Ihr Verhalten entspricht aber nicht seinen Vorstellungen. Die inzwischen 54-Jährige kümmert sich nicht um den Haushalt und kocht nicht. Als sich Beuschel im Oktober 1974 weigert, mit Honka Sex zu haben, vergewaltigt er sie. Anschließend erdrosselt er sie mit einem Handtuch. Ihre Leiche versteckt er auf seinem Dachboden. Ehemann Thomas Beuschel hat schon Ende August 1974 eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Erst knapp ein Jahr später klärt sich das Schicksal seiner Frau.

Frieda Roblick: Als "Asoziale" stigmatisiert, nie Ruhe gefunden

Honkas drittes Opfer ist Frieda Elisabeth Martha Roblick. Sie ist am 25. April 1917 in Sommerfeld in der Niederlausitz (heutiges Lubsko, Polen) zur Welt gekommen. Sie hat zwei Schwestern, eine drei Jahre älter, die andere zehn Jahre jünger. Bereits im Alter von 18 Jahren wird sie erstmals wegen Diebstahls zu vier Tagen Gefängnis verurteilt. 1937 folgt eine Strafe von fast sechs Monaten Gefängnis wegen Diebstahls und Betrugs. "Sehr wahrscheinlich findet sie sich [...] unter den 44 nichtjüdischen Frauen, die am 5. Oktober 1943 aus dem KZ Ravensbrück in das KZ Riga-Kaiserwald deportiert werden", hat Historikerin Steinhäuser herausgefunden. Bei ihnen handele es sich "überwiegend um deutsche 'Berufsverbrecherinnen' (B.V.) und als 'asozial' gekennzeichnete Frauen, die mehrfach Bagatelldelikte begangen hatten, als Prostituierte arbeiteten oder denen dies unterstellt wurde". Im KZ Sachsenhausen wird sie laut Steinhäuser entweder im Lagerbordell oder als Zwangsarbeiterin eingesetzt.

Vor allem die KZ-Zeit hat Frieda Roblick aus der Bahn geworfen.

Roblick überlebt den Terror der Nazis. Ihr Vater Otto stirbt im Mai 1945 in einem Kriegsgefangenenlager in der Sowjetunion. Die Mutter lebt später in Niedersachsen. Die KZ-Erlebnisse werfen Frieda Roblick aus der Bahn. Ab 1947 wird sie immer wieder verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt - wegen Diebstahls, Betrugs, Unterschlagung oder Hausfriedensbruch. Sie hat keinen festen Wohnsitz und arbeitet wieder als Prostituierte. Ständig wechselt sie den Ort, findet keine Ruhe.

Dass sie aus Not straffällig wird, erkennt 1952 das Amtsgericht München an. Die Kriminalpolizei dagegen ordnet sie in die Kategorie der 'Berufs- und Gewohnheitsverbrecher' ein - eine stigmatisierende Bezeichnung in Kontinuität zum NS-Regime."

— Historikerin Frauke Steinhäuser über Frieda Roblick

Frieda Roblick "legt trotz ihrer prekären Lebensumstände stets Wert darauf, gut angezogen zu sein, und trägt manchmal auch Perücken, um ihren Typ zu verändern. Goldene Sandaletten bringen Glamour in ihr Leben", beschreibt Steinhäuser die Frau genauer. Auf St. Pauli sitzt sie im "Goldenen Handschuh" gern links vom Eingang an einem Tisch vor dem großen Fenster. Dort wartet sie auf Kunden. Frieda Roblick ist inzwischen 57 Jahre alt, mittellos und erschöpft.

Im Dezember 1974 lernt sie Fritz Honka kennen. Sie trinken zusammen, sie lebt einige Tage bei ihm. Nachdem sie einmal seinen sexuellen Forderungen nicht nachkommen will, versucht er, sie zu vergewaltigen. Sie wehrt sich, er erdrosselt sie mit einem Handtuch. Ihre Leiche versteckt er unter der Dachschräge in seiner Küche. Monatelang vermisst Frieda Roblick niemand. Erst ein gutes halbes Jahr später wird die Tat entdeckt. Ihre Schwestern wollen sich laut Steinhäuser nicht an den Bestattungskosten beteiligen. Frieda Roblick wird auf dem Hamburger Friedhof Öjendorf beerdigt. Ihr Grab existiert nicht mehr.

Ruth Schult: Gescheiterte Ehe, gutmütig, gutgläubig

1975 tötete Honka erneut. Ruth Schult ist sein viertes Opfer. Sie ist als Ruth Margarethe Bieber am 7. Juli 1923 in Buer-Resse, heute ein Teil von Gelsenkirchen, zur Welt gekommen. Über ihre ersten Lebensjahre sei so gut wie nichts bekannt, so Steinhäuser. Im Alter von 18 Jahren wird sie erstmals von der Polizei festgenommen. In der Folge wird sie immer wieder inhaftiert - wegen versuchter Brandstiftung, Betrugs, Urkundenfälschung, Beleidigung oder Diebstahls. Sie muss auch ins Gefängnis, weil sie keinen festen Wohnsitz hat und sich nicht ausweisen kann. Sie ist mittellos und auf sich allein gestellt.

Ruth Schult war mittellos und auf sich allein gestellt. Manchmal übernachtete sie bei Freiern.

1948 wohnt und arbeitet Ruth Bieber erst in der Herbertstraße auf St. Pauli, dann in Lübeck in einem Bordell als Sexarbeiterin. 1952 heiratet sie in Hamburg-Flottbek den fast 30 Jahre älteren Schuhmacher Alfred Schult, sie nimmt seinen Namen an. Die Ehe scheitert nach wenigen Jahren, sie wird geschieden. Ab Ende Juli 1958 verlieren sich die Spuren von Ruth Schult für länger Zeit. Mitte der 1960er-Jahre hat sie der Broschüre zufolge zuletzt Kontakt zu ihrer Mutter.

Anfang der 1970er-Jahre meldet sich Ruth Schult als Sexarbeiterin bei der Zentralen Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten in Hamburg-Altona. Ihre Kunden sucht sie in den Lokalen rund um den Hamburger Berg auf St. Pauli. "Ab 1972 etwa hat sie kein Zimmer mehr und übernachtet manchmal bei einem Kunden", hat Steinhäuser recherchiert.

Fast täglich besucht sie das Lokal 'Blohm' in der Wohlwillstraße. Deren Wirtin beschreibt sie als 'gutmütig und gutgläubig'."

— Historikerin Frauke Steinhäuser über Ruth Schult

Mitte Dezember 1974 lernt sie an der Reeperbahn Fritz Honka kennen. Sie ist elegant gekleidet, trägt ein blaues Kleid und einen hellen Kamelhaarmantel. "Etwa zwei Wochen lang lebt Ruth Schult bei Honka. Doch eines Nachts verweigert sie den Geschlechtsverkehr mit ihm. Voller Wut versucht er sie zu vergewaltigen. Als es ihm nicht gelingt, erdrosselt er sie mit einem Handtuch", liest man. Weil sie nicht mehr zur vorgeschriebenen Kontrolluntersuchung kommt, schreibt die Gesundheitsbehörde sie Mitte Januar 1975 zur Fahndung aus. Sorgen macht sich niemand um sie. Dabei ist sie zu dem Zeitpunkt längst tot. Ihre Mutter will sich nicht um die Bestattung ihrer Tochter kümmern. Ruth Schult wird auf dem Hamburger Friedhof Öjendorf beerdigt. Auch ihr Grab existiert nicht mehr.

Ausweise zweier weiterer Frauen bei Honka entdeckt

Oft ist darüber spekuliert worden, ob Fritz Honka noch weitere Frauen getötet haben könnte. Beweise gibt es dafür nicht. Kontakt zu anderen Frauen hat der Mörder jedenfalls gehabt. In seiner Wohnung werden 1975 die Personalausweise der damals 52-jährigen Anni Wachtmeister und der 47 Jahre alten Irmgard Albrecht gefunden. Beide Frauen haben zwischenzeitlich bei Honka gewohnt. "Aber Honka hat sie nicht getötet", sagt Steinhäuser im Gespräch mit dem NDR. Wachtmeister sei sogar als Zeugin befragt worden.

Gedenkstein im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof

In Erinnerung an Honkas Opfer Gertraud Bräuer, Anna Beuschel, Frieda Roblick und Ruth Schult wird im Mai 2025 ein Gedenkstein auf dem Ohlsdorfer Friedhof errichtet. Er befindet sich im Garten der Frauen, wo an Frauen, die in der Hamburger Geschichte bedeutend waren, erinnert wird. Im Gegensatz zum Umgang mit bedeutenden männlichen Persönlichkeiten, deren Verdienste gewürdigt werden und deren Andenken bewahrt wird, geraten weibliche Persönlichkeiten schnell in Vergessenheit", heißt es vom Verein Garten der Frauen.

Der Gedenkstein erinnert an die vier Frauen, die Fritz Honka getötet hat.

"Fast 50 Jahre nach dem Femizid an den vier Frauen ist es mehr als an der Zeit, ihren Lebensgeschichten nachzuspüren und sie in den Mittelpunkt zu rücken", erklärt Rita Bake, Vorsitzende des Vereins, den traurigen Hintergrund des Gedenksteins.

Recherchen zu den Biografien gestalten sich schwierig

Frauke Steinhäuser will sich auch weiterhin um die Biografien der vier Frauen kümmern und weitere bisher "weiße Flecken" recherchieren. Ihre Arbeit gestaltet sich oft schwierig: "Bei eventuell noch lebenden Personen gibt es Schutzfristen für Akten, die in Archiven liegen", sagt sie dem NDR. Eine Nutzung ist dann schwieriger. Der Datenschutz sei immer ein Thema. Außerdem seien Angehörige - sofern sie überhaupt ermittelt werden können - manchmal nicht bereit zu helfen - womöglich aus Scham. "So hält sich das Vorurteil, das aus der NS-Zeit stammt, dass eine zugeschriebene Asozialität vererbbar sei. Damit möchte niemand in Verbindung gebracht werden", erklärt die Historikerin. Ein weiterer entscheidender Punkt sei, dass die Frauen selbst nichts hinterlassen haben. Durch die Arbeit von Frauke Steinhäuser ist ein Erinnern an sie nun aber möglich.

Dieses Thema im Programm:

NDR Fernsehen | Hamburg Journal | 18.05.2025 | 19:30 Uhr